Por Leonardo Venta

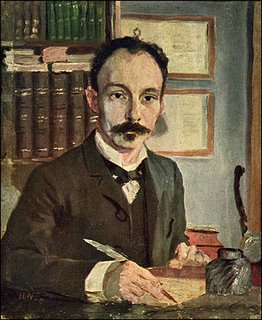

Escritor,

poeta, dramaturgo, orador, periodista, pedagogo, embajador, filósofo,

visionario, patriota… José Martí clareó y cortejó la inefable sensible

conmovedora elegancia de la forma natural del lenguaje al blandir la esencia

que funde a la belleza con la virtud en sus espiraciones más genuinas. Toda la

producción martiana, desde sus primeros soplos hasta sus apuntes en el Diario

que precediera su desaparición física, es un derroche de lirismo, de humilde

franca integridad y primoroso desbordante genio.

Leer a Martí es palpar el costado más sublime y entrañable del ser

humano, humedecer con conmovidas lágrimas las páginas leídas sin dejar

vestigios de arrepentimiento. Leerlo es igualmente transitar los más pulcros

corredores de la perfección literaria bajo el aliento de una existencia

insistentemente consagrada al mejoramiento humano. Es saborear la sencillez que

nada tiene que ver con la llaneza. Es absorberse en el llanto de su “maniatada”

Cuba; abrirse paso por las salas de las grandes exhibiciones neoyorquinas, con

sus “relampagueantes” Renoir; con un Seurat, “bajo el sol del cenit”; los

“orgiacos” Monet; y envolvernos en la capa oscura de Goya, bajar envueltos en

ella “a las entrañas del ser humano”, burlando la Inquisición, la sordera y la locura

del artista, “y con los colores de [las

entrañas de la tierra] contar el viaje a su vuelta”. Leer a Martí es ennoblecer la memoria de la

hermosa y tierna niña guatemalteca –María Josefa Granados– para depositar un

ósculo de eternidad poética sobre su trémula frente.

Su genio y probidad como escritor y

orador emulan. Sus cualidades en la oratoria las certifica su coterráneo y

contemporáneo Manuel de la Cruz (1861-1896), “… según los que le oían

habitualmente, pocos oradores han dado a su palabra el tono, el calor y la

fuerza que imprimía a sus discursos”. Martí, arquetipo de Cristo para los

cubanos, expresó en cierta ocasión: "Sólo va al alma, lo que sale del alma". Su epistolario –del que Rubén Darío asegurara que hubiese bastado para su

segura inmortalidad– denota la intensidad y pureza del hombre, patriota y

escritor, incluso en momentos de incertidumbre. La misiva a su madre, el 5 de

mayo de 1894, así lo atestigua: “Mi porvenir es como la luz del carbón blanco,

que se quema él, para iluminar alrededor. Siento que jamás acabarán mis luchas.

El hombre íntimo está muerto y fuera de toda resurrección, que sería el hogar

franco y para mi imposible, adonde esta la única dicha humana, o la raíz de

todas las dichas. Pero el hombre vigilante y compasivo está aún vivo en mí,

como un esqueleto que se hubiese salido de su sepultura; y sé que no le esperan

más que combates y dolores en la contienda de los hombres, a que es preciso

entrar para consolarlos y mejorarlos”.

No nos cansamos de citar al gran

crítico martiano Ivan A. Schulman, cuando establece que “raras son las figuras

literarias cuya excelencia artística corra pareja con una intachable complexión

moral y cuyas cualidades personales, lo mismo que su producción literaria, sean

fuente perenne de inspiración. La manifestación de este raro conjunto de

características en [José Martí] constituye una justificación más –si es que

alguna se necesitaba realmente– de la universal reverencia que se le ha

tributado”.

El Martí redentor sacrificó su

dicha personal y la de su familia, así como la continuidad y depuración de su

producción literaria para consagrarse a libertar la sojuzgada patria. No fue un

escritor de torre de marfil, almidonado, sino un sagrario del amor. Su obra no

refleja un estilo planeado, tal como lo confiesa en el prólogo a su Ismaelillo,

sin duda el primer ósculo lírico del Modernismo a Hispanoamérica: “Tal como aquí te

pinto, tal te han visto mis ojos. Con esos arreos de gala te me has aparecido.

Cuando he cesado de verte en una forma, he cesado de pintarte. Esos riachuelos

han pasado por mi corazón. ¡Lleguen al tuyo!”.

Personalidades

literarias, entre ellas, Juan Ramón Jiménez, Ricardo Gullón, Ivan A. Schulman,

Federico de Onís, lo señalan iniciador más que precursor –como erróneamente ha

sido restringido su radio creativo– de

los rasgos más relevantes del sistema estético del Modernismo. La prosa poética

martiana constituye –especialmente durante el período de 1877 a 1882– una de

las máximas aportaciones a ese –el primer– movimiento literario hispanoamericano. Si tenéis dudas, leer su única novela, Amistad funesta o

Lucía Jerez. En la misma, manchas, luces y sombras, captan lo físico para

brindarle una connotación sensorial que tiene mucho de cuadro impresionista: “Y

allá, en la penumbra del corredor, como

un rayo de luz diese sobre el rostro de Juan, y de su brazo, aunque un poco a

su zaga, venía Lucía, en la frente de él, vasta y blanca, parecía que se abría

una rosa de plata: y de la de Lucía se veían sólo, en la sombra oscura del

rostro, sus dos ojos llameantes, como dos amenazas”. ¡Cuán hermosa prosa! Un reto literario al mejor de los pinceles.

El lirismo martiano influyó

decisivamente en Darío. Juan Ramón no titubeó en señalar dicha influencia:

“… Martí vive (prosa y verso) en Darío, que reconoció con nobleza, desde el

primer instante, el legado. Lo que le dio me asombra hoy que he leído a los dos

enteramente. ¡Y qué bien dado y recibido!”. Puede leerse un acertado análisis

sobre el tema en Iniciación de Rubén Darío en el culto a Martí: Resonancias de

la prosa Martiana en la de Darío, de Manuel Pedro González; y en Breve historia

del modernismo, de Max Henríquez Ureña. Además, el estudio “Poética y estilo de

José Martí”, de A. Roggiano, demuestra cómo las institutoras ideas martianas

componen la esencia de la estética modernista.

En una publicación mexicana, Martí

expresó en 1876: “Es ley que ya termine la fatigosa poesía convencional, rimada

con palabras siempre iguales que obligan a una semejanza enojosa en las ideas. No

se hacen versos para que se parezcan a los otros…”. En 1881,

propone Martí en su “Revista Venezolana”, en lo que constituye un manifiesto estético de su

estilo, identificado con la originalidad y la armonía en la forma y el

contenido del Modernismo: “La frase tiene sus lujos, como el vestido… es fuerza

que se abra paso esta verdad acerca del estilo: el escritor ha de pintar como

el pintor. No hay razón para que el uno use de diversos colores y el otro no”. Añade

Martí en dicho texto: “Se habla hoy un dialecto poético, del que creo bueno ir

saliendo, porque sofoca y desluce la poesía. La poesía ha de estar en el

pensamiento y en la forma”.

Pedro Salinas, ilustre miembro de la Generación del 27, en su libro La poesía de Rubén Darío, afirma refiriéndose al autor de Azul “...nunca le interesó el activismo político”. Lo expuesto por Salinas explica cómo pudo dar a conocer por doquier la nueva escuela poética; en contraste, el creador del Ismaelillo –afirmamos–, consagrado a sus deberes patrios, enfrentó grandes obstáculos al cultivo de su vocación literaria. El misterio de la grandeza de José Martí como escritor radica, según Juan Marinello, “en aquella pugna agonal de clamores y relámpagos en que bracea siempre el hombre apostólico”.

Pedro Salinas, ilustre miembro de la Generación del 27, en su libro La poesía de Rubén Darío, afirma refiriéndose al autor de Azul “...nunca le interesó el activismo político”. Lo expuesto por Salinas explica cómo pudo dar a conocer por doquier la nueva escuela poética; en contraste, el creador del Ismaelillo –afirmamos–, consagrado a sus deberes patrios, enfrentó grandes obstáculos al cultivo de su vocación literaria. El misterio de la grandeza de José Martí como escritor radica, según Juan Marinello, “en aquella pugna agonal de clamores y relámpagos en que bracea siempre el hombre apostólico”.