|

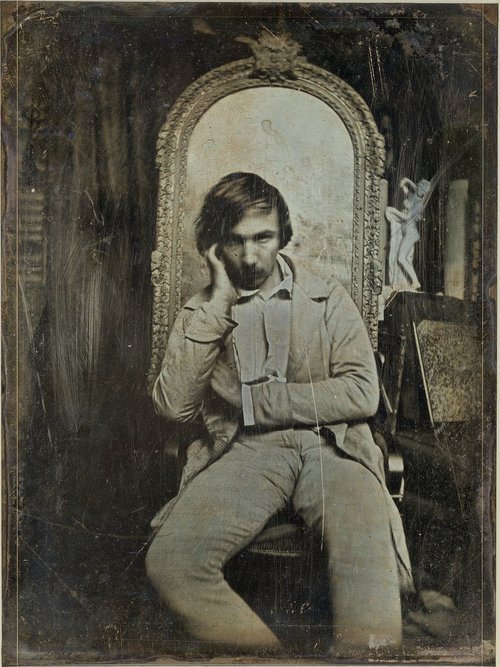

| Roland Barthes |

Por Leonardo Venta

El pasado 26 de marzo se conmemoró un aniversario más de la muerte de

Roland Barthes. Durante todo ese día desfilaron por mi mente los duendes del

autor de Mitologías (1957), libro que tuve que leer, no hace mucho tiempo, para

mi clase de Teoría literaria, que me impartiera la profesora Madeline Cámara en

la Universidad del Sur de la Florida (USF).

Como parte de mis habituales disquisiciones dominicales, repasaba con satisfacción una presentación mía sobre dicho libro en USF, a la que la doctora Cámara había invitado al profesor Gaëtan Brulotte, egresado de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, donde obtuvo un doctorado en literatura francesa con una tesis titulada "Aspects du texte érotique", dirigida por el propio Barthes, y cuyo jurado estuvo integrado por Julia Kristeva.

Como parte de mis habituales disquisiciones dominicales, repasaba con satisfacción una presentación mía sobre dicho libro en USF, a la que la doctora Cámara había invitado al profesor Gaëtan Brulotte, egresado de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, donde obtuvo un doctorado en literatura francesa con una tesis titulada "Aspects du texte érotique", dirigida por el propio Barthes, y cuyo jurado estuvo integrado por Julia Kristeva.

Por ese subliminal apego mío a la literatura, he decidido conmemorar el

trigésimo séptimo de la muerte de Barthes –que falleció el 26 de marzo de 1980,

varias semanas después de ser atropellado por un vehículo en una calle parisina

–con el siguiente humilde trabajo sobre Mitologías.

Roland Barthes, crítico literario, sociólogo, semiólogo y filósofo francés,

fue uno de los intelectuales más relevantes del pasado siglo. Es considerado

responsable de aplicar a la crítica literaria las percepciones surgidas del

psicoanálisis, la lingüística y el estructuralismo. Estableció conceptos como el "del placer

del texto" y de éste como "un cuerpo", así como el de la “muerte

del autor”, entre otros. Es igualmente

reconocido por articular la teoría y la práctica de la intertextualidad, así

como promover el estudio de los signos culturales.

En el campo intelectual, se destaca por su posición desafiante a las normas

establecidas y, por consiguiente, a las clases hegemónicas. Uno de sus aportes

más relevantes e interesantes al pensamiento moderno es la nueva valoración que

ofrece al concepto del mito.

La definición tradicional establece que el mito es una narración que

describe y retrata en lenguaje simbólico el origen de los elementos y supuestos

básicos de una cultura. Es una forma estética de razonamiento, cuya acepción

enraizada se refiere primordialmente a relatos o tradiciones que vinculan al

ser humano con el universo, en su necesidad de encontrar respuestas a las

manifestaciones de la naturaleza, la complejidad de la existencia humana, así

como el origen de los componentes de una civilización.

Para Barthes, es un tipo de discurso, un modo

de significación que va más allá de su sentido original. El estudioso francés considera que cualquier

cosa puede convertirse en un mito, ya que todo objeto en el mundo puede pasar

de una forma cerrada o existencia silenciosa a otro estado oral, disponible a

la sociedad para su propia interpretación.

Según el notable estudioso, antigua o no, la mitología sólo puede tener un

fundamento histórico, ya que el mito es un tipo de discurso escogido por la

historia, una especie de mensaje que procura traspasar el umbral de nuestra

consciencia y encontrar morada fija en ella. Por lo tanto, no está conferido exclusivamente

a los modos de la escritura sino a la fotografía, al cine, al reportaje, a los

deportes, a los espectáculos y a la publicidad en general.

Todos los materiales que componen el mito presuponen una manera de

significación. Éste pertenece, según afirma Barthes, a la ciencia de la

semiología, estudio de los signos en la vida social. Basándose en este postulado, el pensador galo

establece que el signo lingüístico es una unidad psíquica de dos caras,

constituida por el significante –los sonidos y las formas de las palabras– y el

significado –lo que esos sonidos y palabras significan intrínsecamente en el

sistema constituido por la lengua–.

Afirma

Barthes que el mito ejerce dos funciones fundamentales: la de apuntar o señalar

y la de notificar. Del mismo modo, nos

hace entender algo y nos lo impone en un constante juego de escondidos entre el

sentido y la forma No existe nada fijo

en éste. Puede ser alterado,

desintegrado o desaparecer completamente.

La verdad no está garantizada en el mito, nada puede prevenirlo de ser

víctima de una coartada, su significante siempre tiene a disposición más de una

opción, diversos significados.

Por otra parte, es

una clase de discurso definido por su intención. La historia, adulterada por

éste, es finalmente asimilada como un hecho natural. El lenguaje, por su

carácter vago y subjetivo, es su presa más fácil. El mito puede alcanzar y

corromperlo todo. Su trabajo es el de justificar una intención histórica, aparentar lo eterno de su fortuna.

Su función es la de vaciar la realidad. Es como si la evaporara. Sin embargo,

según Barthes, existe un lenguaje que no es mítico, el del hombre como

productor, como transformador del entorno, circunscrito a la clase oprimida,

para la cual el discurso es real.

Para el autor de El

placer del texto, el mito está del

lado de la derecha por su sentido eminentemente burgués. Los burgueses no solamente lo establecen, sino

lo manipulan y propagan para prevenir a las masas de una subversión general. Suprimen

al objeto de su historia, creando mitos que son universalizados en forma de

proverbios. Promulgan la hegemonía de ciertos grupos étnicos sobre otros, de

ciertos valores falsos que las masas llegan a asimilar como genuinos.

La mitología interpreta

al mundo no como es en realidad, sino como la clase burguesa lo ha diseñado

para justificar su status quo. El

lenguaje del mito es un metalenguaje, utilizado para describir un sistema de expresión programado, estático, que no toma acción directa sobre la

historia, sino que lo amolda a un mundo irreal y utópico para insertarlo en la

mente del hombre.

El mitologista trata de evitar la realidad lo más

que puede en el proceso de crear el mito, manifiesta los elementos agradables

de un contexto, pero ignora y adultera su esencia negativa. Definitivamente, la

labor del intelectual –y a desentrañarla nos ha ayudado enormemente Barthes– es

reconciliar al hombre con la realidad, la descripción con la explicación, el

objeto con el conocimiento,

desenmascarando y desechando la nocividad que trae implícita el mito.